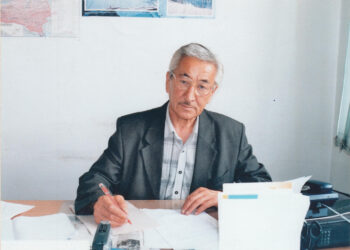

В эксклюзивном интервью для «Вестника Жетісу» Кабдрахман Абылкасымович поделился воспоминаниями о начале своего творческого пути, рассказал о своих наставниках и дал ценные советы молодым журналистам.

Имя журналиста Кабдрахмана Наурызбаева, представляющего интересы популярных газет «Комсомольская правда Казахстан» и «Аргументы и факты Казахстан» в области Жетісу, хорошо известно в профессиональной среде. Он неоднократный победитель и лауреат Всесоюзных, республиканских и областных журналистских конкурсов, автор около десятка документальных повестей и исследований. Дважды признавался в числе лучших журналистов Советского Союза в информационном жанре (ТАСС).

А начал он свой путь в профессию более полувека, если быть точнее, 55 лет назад во время службы в рядах Советской Армии.

— Кабдрахман Абылкасымович, расскажите, как же все начиналось?

— Произошло ставшее началом долгого пути событие в июне 1970 года, когда я после призыва на срочную службу проходил испытание на прочность в учебной роте, базировавшейся в городе Рыбинске Ярославской области. Помимо насыщенных занятий по постижению специальных знаний в засекреченном отделе каждое утро начиналось 10-километровым кроссом, завершавшимся интенсивными общефизическими нагрузками.

— А что за «засекреченный отдел»?

— Не могу ответить на ваш вопрос, потому что перед демобилизацией в мае 1972 года давал расписку о неразглашении военной тайны.

— Понятно. Но продолжим нашу беседу…

— Однажды нашу роту вывезли в густой лес, где мы вначале пробежали ставшими привычными десять километров. После чего командир роты капитан Самойленко выделил нам полчаса для отдыха. Не успели мы и пяти минут понежиться и расслабиться на зеленой траве под сенью берез, елей и осин, как тот же капитан скомандовал: «Рота, подъем!». Недоумевая, мы вскочили как заводные. «Товарищи курсанты! Недалеко от нас отдыхающие оставили горящий костер. Нужно его потушить, иначе быть беде…».

Через минут пятнадцать мы были на месте и заливали огонь водой из соседнего озера. На меня произошедшее в тот прекрасный летний день произвело очень сильное впечатление. Переполненный эмоциями, решил написать обо всем пережитом в газету Московского военного округа противовоздушной обороны «На боевом посту». Ее подшивка находилась в «красном уголке» нашей воинской части вместе с изданиями «Правда», «Известия» и «Красная звезда», журналом «Солдат. Сержант». На это у меня ушло два вечера, в течение которых заполнил мелким убористым почерком 12-страничную ученическую тетрадь. Наутро заказным письмом отправил свое «творение» в редакцию, которая находилась в Москве.

— Ваше «творение» опубликовали?

— Да. Но не так, как я ожидал. Так как это был мой первый опыт, то наивно полагал, что все мои «перлы», выведенные на 12-ти страницах ученической тетради, появятся на страницах нашей окружной газеты. Вместо этого через несколько дней я увидел в газете коротенькую информацию из пяти предложений, где сообщалось, что «курсанты Н-ской воинской части под командованием капитана Самойленко потушили разгоравшийся в лесу пожар».

— Сильно расстроились?

— Разочарование было глубочайшим. Тогда, конечно, я не имел даже малейшего представления о том, что мой «опус» относится к жанру информации, в которой, по известному выражению великого русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова, «словам должно быть тесно, а мыслям – просторно». И не предполагал, что в таком обширном виде, в каком я представил свое «творение», ни одна газета не опубликует его на своих страницах.

Через несколько дней на мое имя пришло письмо из редакции, где начальник отдела информации предложил сотрудничество. И так получилось, что в течение двух лет воинской службы я под заботливой опекой опытного журналиста набирался бесценного опыта. Военный журналист, ставший моим первым наставником, и предложил поступить на факультет журналистики, что мною и было сделано. Получив диплом, я поступил на работу в Кировскую районную газету Талдыкорганской области «Знамя труда» — «Енбек туы».

К слову, именно во время армейской службы начинали свой путь в профессию хорошо известные в Казахстане журналисты Николай Николаевич Жоров, Сейтказы Байсенгазиевич Матаев. Они состоялись как профессионалы и преуспели как чиновники в среде пишущей братии.

— Как же проходили будни новоиспеченного журналиста?

— Каждодневной интенсивной работой под руководством главного редактора Сагындыка Танекеновича Танекенова. Большую поддержку оказал заместитель главного редактора по русской части Асхат Шаяхметович Ибрагимов. Запомнились: заместитель главного редактора по казахской части Слямхан Джакубаев, ответственный секретарь Кенжебек Бектемисов, заведующие отделами Валерий Лыков, Канат Аульбекова, корреспондент Шора Батырбаев и другие. Мы были членами одной большой творческой семьи.

Сейчас в это трудно поверить, но тогда районная газета выходила на казахском и русском языках 3 раза в неделю, общим тиражом более 10 тысяч экземпляров. В крупных районах республики тиражи «районок» доходили до 15-17 тысяч экземпляров. Оно и не удивительно – Интернета, как и кабельного телевидения и других современных средств коммуникации, не было, а одним из немногих источников информации оставались газеты. К слову, в те славные времена самыми большими тиражами, в пересчете на душу населения, в Советском Союзе выходили именно районные и городские газеты – вот такое внимание уделялось идеологической работе.

А особенностью в нашей работе было то, что приходилось переводить на русский язык статьи казахоязычных журналистов, что помимо всего прочего дало мне бесценный опыт в углубленном познании родного языка. Так как в газете всегда «нужно быстро, нужно в номер», то мы всегда писали «с колес».

Как правило, возможности и времени неспешно, «от руки» переносить написанное по-казахски на русский язык никогда не было, то сразу же диктовали перевод машинисткам. Однажды довелось увидеть в одной из телевизионных передач сюжет о работе переводчиков ООН. Они действовали точно так же.

— Кабдрахман Абылкасымович, как нам известно из Вашей творческой биографии, Вы работали в областной газете, Казахском телеграфном агентстве (КазТАГ), собственным корреспондентом газеты ЦК КПСС «Советская культура» по Казахской ССР, заместителем главного редактора газет «Вечерний Алматы» и «Огни Алатау»…

— Добавлю: на заслуженный отдых вышел, будучи собственным корреспондентом «Юридической газеты» по Алматинской области.

— Являясь более полувека пишущим журналистом, какие извлекли уроки?

— Первый и главный урок – нужно постоянно быть в хорошей творческой форме. Помню, во время армейской службы обратился за советом, как преуспеть в творчестве, к известному писателю Анатолию Ананьеву, автору известного тогда романа «Танки идут ромбом». Ответ Анатолия Андреевича, впоследствии главного редактора «толстого» журнала «Октябрь», удостоенного звания Героя Социалистического труда, запомнил навсегда и сразу же воспринял как руководство к действию: нужно много знать, для чего постоянно пополнять свой интеллектуальный багаж, что и советую своим молодым коллегам, нужно постоянно перечитывать книги великих писателей. Моими настольными книгами в те годы были журналы «Литературная учеба», «Журналист». Девиз «ни дня без строчки» актуален для нас во все времена.

И еще: в одной из бесед с известным казахстанским журналистом, представлявшим на пике своей творческой биографии интересы союзных газет «Правда» и «Комсомольская правда» в нашей республике, светлой памяти Юрием Кириницияновым услышал из уст мэтра такую сентенцию: «журналистике невозможно научить, журналистике можно только научиться». В этих словах есть своя глубинная суть.

И в нашей профессии, как и в любой другой, я не мыслю без наставничества и без толковых, хорошо знающих свое дело старших товарищей. Такими в моей памяти остались: главный редактор Кировской (Коксуской) районной газеты «Знамя труда» — «Енбек туы» Сагындык Танекенович Танкенов, заместитель главного редактора этого же издания Асхат Шаяхметович Ибрагимов; один из самых блистательных журналистов, встретившийся на моем пути, подлинный корифей слова Александр Масленников (он заведовал отделом в Казахском телеграфном агентстве). В информационном жанре вообще трудно работать, но Александр Дмитриевич и здесь – на одной машинописной страничке — выдавал подлинные шедевры. Потрясал своим словом и эрудицией блиставший в девяностые годы прошлого столетия журналист-международник Мэлор Стуруа («Известия»), настоящим кудесником слова, автором многих сенсационных статей и исследований являлся Василий Песков («Комсомольская правда»)…

— Что Вы можете сказать о творчестве наших молодых журналистов?

— Только одно: у них высокий уровень теоретической подготовки, хороший кругозор, эрудиция, они трудолюбивы. Не могу не вспомнить в этой связи мнение моего близкого товарища, долгие годы бывшего собственным корреспондентом «Казахстанской правды» по Алматинской области Алексея Петровского. Так вот, в одной из приватных бесед Алексей Васильевич мне сказал: «Кабеке, нам сильно повезло, что мы выбрали журналистику». До сих пор не знаю, что он конкретно имел в виду, но согласен с тем, что нам, в самом деле, сильно повезло.

Жамиля АТИБАЕВА.